Ciao, sono Davide Piacenza e questa è Culture Wars, la newsletter sulle nuove sensibilità sociali e gli scontri che generano nel nostro mondo. Non ti nascondo che mi sono chiesto se avesse senso inviare questa puntata, dato che la stringente attualità parla di scontri di tutt’altro tipo, immediatamente più letali. Ma siccome ho fatto qualche lettura interessante sugli uni e sugli altri, ho pensato di condividerla con te.

Che cos’è l’Ucraina

Potrebbe sembrarti un titolo naïf, ma non lo è: per sapere cosa c’è in ballo nell’aggressione imperialista della Russia in Ucraina (io ho provato a scriverne su Esquire, con una certa preoccupazione), bisogna prima conoscere un po’ di storia del Paese, e soprattutto di quella della nazione, intesa come quell’insieme di valori e visioni del mondo condivise da chi ci abita.

Gli ucraini hanno sempre pensato all’Ucraina – si intende, al concetto stesso dell’esistenza di una “Ucraina” – in opposizione ai potente di turno che governava il loro Paese: e quindi sono esistite un‘Ucraina contro la nobiltà polacca nel XVI e XVII secolo, un’Ucraina contro l’impero zarista russo ottocentesco, un‘Ucraina contro i bolscevichi della rivoluzione e persino un’Ucraina anti-sovietica. Lo racconta la saggista Anne Applebaum nel suo ultimo pezzo per l’Atlantic.

Fast forward a oggi, con Vladimir Putin apparso in tv per spiegare ai russi che l’Ucraina «non è mai stata un vero Stato», e quindi viene considerata dal Cremlino un territorio su cui risulta quasi doveroso mettere le mani.

In realtà, spiega Applebaum, Putin – come tanti prima di lui nel corso dei secoli – vede nell’Ucraina un problema «ideologico»: quello di un Paese che rifiuta di essere assoggettato dai suoi colonizzatori e conquistatori, e che continua a perseguire altre strade, con nuovi orientamenti. Gli è successo nel 2004, con la rivoluzione arancione, e ancora nel 2014, nei giorni di piazza Maidan (che pure non andrebbe idealizzata, avendo avuto in sé una buona parte di manifestanti di estrema destra: ma è un altro discorso). L’invasione armata e le bombe su Kiev sono un modo per affermare le ragioni dell’autoritarismo russo sulle aperture filoeuropeiste e filoatlantiche: ed è qui che la cultura nazionale diventa una chiave per interpretare quello a cui stiamo assistendo.

A essere interessante e rivelatrice è anche la storia del presidente ucraino in carica, Volodymyr Zelensky, il quale fino al 2019 ha lavorato in uno studio cinematografico, Kvartal 95 Club, partecipando a una serie comica, Sluha Narodu (letteralmente, «Servitore del popolo»).

Nello sceneggiato, trasmesso per la prima volta nel 2015 e diventato enormemente popolare in Ucraina, Zelensky è un insegnante scolastico bistrattato che si lancia in filippiche contro la corruzione dell’establishment politico ed economico del suo Paese. Filmato da un suo studente e postato online, il video del j’accuse del professore diventa virale e lui stesso inizia a godere di enorme popolarità, finendo per... diventare presidente. Da quel momento, l’alter ego di Zelensky si fa beffe di potenti e personaggi vari che cercano di ingraziarselo per ottenerne benefici personali.

A marzo del 2018, dopo alcuni sondaggi esplorativi commissionati dallo stesso Kvartal 95 Club, lo studio cinematografico fonda un partito politico che si chiama esattamente come la sua serie di successo, Sluha Narodu. L’anno seguente Sluha Narodu partecipa alle elezioni presidenziali con Volodymyr Zelensky come suo candidato, e le vince col 70% dei consensi degli ucraini.

Non so esattamente che cosa tutto questo ci dica dell’Ucraina, dell’Europa, e in generale della contemporaneità e del rapporto con la realtà che stiamo vivendo, ma sono abbastanza certo che sia qualcosa di importante.

#CultureWarsMeets: Flavio Pintarelli ⬇

È una puntata atipica, questa, e anche #CultureWarsMeets si presenta con una variazione sul tema del suo format di interviste domanda-e-risposta: oggi assume la forma di una chiacchierata che ho fatto su un foglio di lavoro Google (eh sì, è il 2022, che vi devo dire) con Flavio Pintarelli, scrittore, consulente di marketing e comunicazione e decano di Twitter con cui ricordo di aver avuto qualche screzio in passato, forse qualche sporadica trollatina, sicuramente alcuni disaccordi.

Insomma, la vediamo diversamente su tante cose, io e Flavio. Ed è per questo, anche – l’altra ragione è che, dissidi a parte, mi è sempre sembrato una persona intelligente – che mi ha fatto molto piacere avere questo scambio di vedute con lui. Lo trovate di seguito (io mi sono appropriato del grassetto): saremmo andati avanti, ma a un certo punto ci siamo detti che avevamo solo un’email a disposizione.

⪢ Bene, eccoci Flavio, ciao e benvenuto.

Ciao! Nel gruppo WhatsApp che condivido con un gruppo di amici, qualche tempo fa una persona che conosco ha postato una foto. Ritraeva una ragazza con addosso un paio di Buffalo, le zeppe che andavano di moda negli anni ‘90 e che oggi è piuttosto raro vedere in giro. La foto era accompagnata da un messaggio che prendeva in giro quella persona. Io la conoscevo, era una professionista che aveva a che fare con l’asilo nido che mio figlio aveva frequentato fino a poco tempo prima. Ed era anche una persona con cui, per varie ragioni che non sto qui a spiegare, la mia compagna aveva a che fare anche fuori da quel contesto. La prima cosa che ho pensato vedendo foto e messaggio è stata che la gente dovrebbe smettere di scattare e condividere in giro foto di gente a caso. È un’abitudine odiosa, specialmente quando serve per additare le persone. È pure pericoloso per diversi motivi. Potremmo partire da questo punto, su cui mi pare siamo entrambi d’accordo. Che ne pensi?

⪢ Siamo assolutamente d’accordo sul punto, e dici bene: tirare in mezzo e additare non personaggi famosi ma persone a caso è un’abitudine pericolosa. Aggiungerei un tassello al ragionamento che secondo me è utile: oggi la “segnalazione” (che intenderei in senso lato) del tuo esempio è una costante delle nostre vite online, tanto che ormai la diamo quasi per scontata; lo screenshot dell’uscita infelice del/la tizio/a, il retweet per condividere coi propri follower una castroneria a cui rispondere, eccetera. Se intersechi questo dato con un’altra caratteristica strutturale dei social, cioè la creazione di enclavi (qualcuno dice: camere dell’eco) in cui la polarizzazione e la decontestualizzazione sono inevitabili, ecco che secondo me il problema diventa “di sistema”. Detto questo, una soluzione immediata forse non c’è, e ovviamente non tutte le “segnalazioni” sono gogne, ma mi sembra che in troppi non si accorgano del giochino crudele che alimentiamo, tutti. Tu che ne pensi?

Sono d’accordo sul punto. Ci vuole una grandissima consapevolezza di se stessi e del mezzo per accorgersi di queste dinamiche e una forza di volontà ancora più grande per resistervi, perché le piattaforme sono progettate apposta per condividere dati e i device per registrarli dentro e fuori di noi. La domanda che mi faccio, e così arriviamo al punto su cui non eravamo d’accordo quando abbiamo deciso di uscire da Twitter e provare a confrontarci in modo più disteso, è se tutto questo può essere definito una cultura e, nello specifico, se questa è la cosiddetta cancel culture. Nel dizionario Treccani, tra le altre definizioni che il termine cultura «è passato a indicare genericamente, nella letteratura, nella pubblicistica e nella comunicazione di questi ultimi anni, l’idealizzazione, e nello stesso tempo la scelta consapevole, l’adozione pratica di un sistema di vita, di un costume, di un comportamento». Siamo davvero consapevoli del fatto che adottiamo questi comportamenti? Se sì, quanto lo siamo? Non ho una risposta netta, ma sono portato a pensare che la nostra consapevolezza sia, qui, circuita in qualche modo. Magari non nel modo completamente automatizzato a cui pensa Shoshanna Zuboff in Il capitalismo della sorveglianza, ma in un modo più sottile forse sì.

⪢ Quello della consapevolezza è un tema importante, e su cui non posso che essere d’accordo con te: siamo, effettivamente, circuiti su base giornaliera, a ogni shitstorm, a ogni login. Facendo discorsi simili con altre persone, ho maturato l’idea che quel “culture” a me, personalmente, convince nella misura in cui sembriamo tutti dare assurdamente per scontato che quelle dinamiche siano il modo più “normale” di vivere e d’agire: qualche settimana fa ho raccontato la vicenda di West Elm Caleb, un anonimo ragazzo newyorkese finito nel tritacarne di TikTok perché, beh, aveva fatto lo scemo con troppe ragazze con cui si vedeva, finendo in gogne incrociate da centinaia di migliaia di visualizzazioni. In questo senso, secondo me, esiste un problema “culturale”: ovvero passi la celebrità, passi il libro, passi il film, passi a maggior ragione la statua… ma davvero non ti poni due domande – tu generico, ovviamente – prima di rischiare di rovinare l‘esistenza letteralmente al primo che passa? Poi, va detto, c’è un problema di appropriazione del termine: dire “cancel culture” e dire “woke” chiama subito alla mente personaggi di dubbio gusto e pessime frequentazioni. Butto la palla nel tuo campo con un‘ultima considerazione/domanda, però: quando in certe nicchie leggo che “la cancel culture non esiste”, devo pensare che non esiste quella pantomima apocalittica che ne fa la destra, o che non esiste quel che ci leggo io, cioè la montagna di problemi data dal lasciare interazioni complesse e rappresentazione sociale agli algoritmi? Perché mi pare che nella foga di smentire il primo significato, si chiuda più di un occhio sul secondo.

Il tema dell’appropriazione ci avvicina al nucleo più caldo di questa conversazione. Possiamo usare questi termini in modo neutro, senza richiamare quella che tu definisci “pantomima apocalittica”? A me risulta molto difficile, ed è una parte consistente del problema che ho con tante e tanti intellettuali che provano a tradurre il dibattito americano in Italia. Anche se partono da una posizione liberale o progressista, tendono a finire per appropriarsi di termini fin troppo caratterizzati politicamente. Quindi, per rispondere, alla tua domanda, sono convinto che chi dica che “la cancel culture non esiste” lo dica riferendosi all’uso contundente che la destra fa del concetto nel dibattito pubblico. Non ho il metro per valutare se chi lo fa poi chiuda un occhio anche sulla “montagna di problemi” di cui parli che, come abbiamo convenuto, sono reali e pericolosi. A occhio direi di no, o almeno, non è così nel mio caso. Solo che credo sarebbe più utile parlarne in altri termini, piuttosto che evocare la “cancel culture” con tutti i suoi portati e precipitati politici. Notando per esempio che nella genealogia di questi comportamenti c’è tutta la retorica dell’empowerment del consumatore che per decenni ha trainato lo sviluppo di applicazioni e piattaforme. Il digitale ha permesso di costruire la soggettività consumatrice come qualcosa dotato di una forza irresistibile e gli ha messo a disposizione strumenti potentissimi per esercitare questa forza. Ma dal momento che le tecnologie digitali non si limitano a mediare la relazione tra consumatori e aziende, ma anche quella tra persone e persone, le stesse dinamiche di trasmissione dell’informazione si sono scatenate anche su singoli individui. È un tratto della cultura contemporanea? Senz’altro. Ma descriverlo come “cancel culture” è utile per capirlo? Io penso di no, perché così facendo lo si carica, anche involontariamente, di un senso politico che tendenzialmente non ha e quest’azione non porta benefici se non a quei “personaggi di dubbio gusto e pessime frequentazioni” di cui parlavi prima. Perché più si slabbra il senso della parola, più viene reso vago e adattabile a cose diverse con l’uso, più è facile contrabbandare quello che ne è il nucleo più profondo: ovvero un tentativo di reprimere gli sforzi che le minoranze stanno facendo per affermare il proprio diritto a prendere parola, a chiedere e pretendere i microfono.

⪢ Ho letto al tempo l’articolo di Claudia Durastanti su Internazionale che linki, e devo dirti che lo trovai (e lo trovo ancora) profondamente sbagliato, proprio nel definire i contorni del problema: dire che quel ginepraio su cui si mette l’etichetta di “cancel culture” (ma sull’uso del termine torniamo) ha sfondato a sinistra con la missione consapevole e definita di «difendere la libertà di espressione» mi sembra una contraddizione in termini: dal mio punto di vista vale sostenere che ci si può scandalizzare di fronte a vestiti scollati con nel cuore un incrollabile sostegno all’emancipazione femminile. E derubricare tutte le piccole e meno piccole derive di cui discute il mondo culturale statunitense – parlo, ovviamente, di quello di gusti e frequentazioni accettabili, non dei fasci più e meno mascherati – a un’«aggressività gioiosa» dei «nuovi arrivati» (in realtà sono spesso “vecchi arrivati”, che hanno colto la palla al balzo per darsi una rimodernata) beh, è un modo molto fantasioso di inquadrare la questione, perché ci sono «aggressività» che di gioioso hanno poco o nulla, e sono messe in campo da bianchi cis-etero – prendendo in prestito il vocabolario intersezionale – che continuano ad avere il microfono di sempre ben saldo fra le mani. Poi ovvio, la casistica è infinita e sui social ci sono anche comunità e gruppi di attivismo che hanno effettivamente fatto passi da gigante (mi viene in mente Non una di meno), ma non credo che il tema sia inquadrabile unicamente dietro la lente riduttiva e un po’ scorretta dell’intellettuale (o non intellettuale) che si trova a patire un dolente disagio di fronte al ridimensionamento dei suoi privilegi: c’è chi sarebbe in teoria un «nuovo invitato» alla festa ma di privilegi continua a non averne, perché gli approcci “woke” di cui parla Durastanti sono volutamente confinati ad alcune società e determinati sotto-gruppi in cui si entra solo padroneggiando certi codici, e chi – almeno secondo Durastanti – avrebbe dovuto far parte della festa per una vita intera, ma nei fatti non ha mai visto volare mezzo palloncino.

Però, chiudendo il pippone, torno al tema cardine: sì, credo tu abbia ragione quando parli della problematicità dell’uso di quel termine, dell’espressione che si slabbra e finisce per creare portati che non fanno che peggiorare la situazione e venire strumentalizzati a destra. Solo, a tutti gli effetti, non saprei che altro termine usare, a meno di optare per circonlocuzioni (cosa che comunque cerco di fare). E secondo me questa mancanza di espressioni alternative è (anche) una fotografia fedele e problematica di come approcci come quello del pezzo di Internazionale ci portano fuori strada. La dico male, ma con un riassunto che mi pare fedele a questa prospettiva: se tutto sommato “nothing to see here” e, anche quando fanno danni materiali a persone innocenti, le gogne algoritmiche sono tutt’al più un eccesso «gioioso», un peccatuccio veniale da inesperti che pagano il loro buon cuore nel maneggiare un nuovo microfono, allora perché mai dovremmo parlarne?

Altre news dal fronte

- Notizie scoraggianti dal Texas, dove il governatore repubblicano Greg Abbott è tornato a far danni, emanando una direttiva destinata al personale sanitario e ai «members of the general public» – cioè a chiunque – che invita a segnalare alle autorità statali i genitori di minorenni sottoposti a «procedure elettive per la transizione di genere». Abbott auspica nella sua lettera al Dipartimento della Famiglia «un’indagine pronta e minuziosa», dopo che pochi giorni fa il procuratore generale Ken Paxton aveva fornito un’opinione legale secondo cui somministrare farmaci bloccanti della pubertà e terapie ormonali agli adolescenti va trattato dalla legge texana come un abuso su minore. Anche se non è legalmente vincolante, la direttiva del governatore contribuisce a creare un clima di sospetto attorno ai processi di transizione, connotandoli come atti intrinsecamente criminali. In realtà le maggiori sigle di categoria della sanità americana – l’associazione dei medici, quella dei pediatri, quella degli psicologi – sostiene che la cosidetta gender-affirming care è una necessità medica per tanti adolescenti che sperimentano la disforia di genere. La Endocrine Society, associazione internazionale degli specialisti di endocrinologia, ha commentato con una nota in cui si legge: «La direttiva del governatore riflette una diffusa disinformazione sulle cure gender-affirming. Quando i ragazzini provano la sensazione che la loro identità di genere non corrisponda al sesso registrato alla nascita, la prima linea d'azione è sostenerli nell'esplorazione della propria identità di genere e fornire supporto per la salute mentale, se necessario».

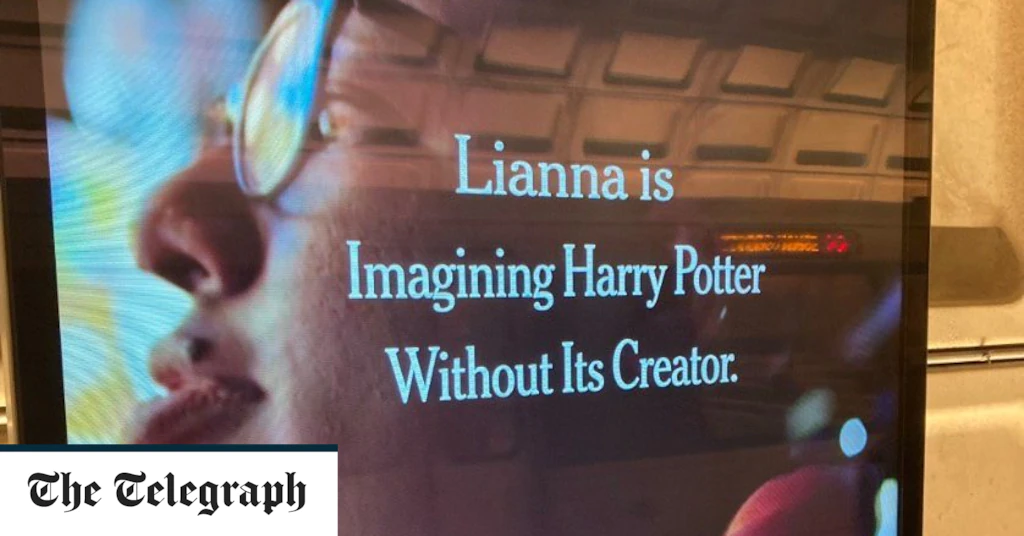

- Il New York Times, cioè il primo giornale del mondo, ha diffuso una campagna pubblicitaria basata su alcuni video che centinaia di migliaia di persone hanno visto in loop nei luoghi più trafficati delle principali città statunitensi. Una dei sette protagonisti-lettori tipo della réclame è Lianna, una donna queer nera: usando un collage di rielaborazioni di titoli della testata (sul sito del Times, dove l’adv appare in versione lievemente diversa, sono linkati e cliccabili), la pubblicità costruisce un suo identikit in terza persona, celebrando il reporting e le prese di posizione del giornale. E così per Lianna ci sono «is Harmony of Flavors», «Breaking the Binary», «Queer Love in Color», ma anche «Reimagining Harry Potter Without Its Creator», che si rifà a un articolo del Nyt dedicato ai fan della saga che si distanziano da J. K. Rowling per via dei suoi noti commenti sul genere e la transessualità. Sugli schermi delle stazioni e delle metropolitane, Lianna è apparsa così.

Premetto – come ho già scritto su questi lidi – che le posizioni di Rowling, su cui non vale la pena di tornare in due righe, sono criticabilissime, e che come tali possono attirare tutte le prese di posizione che attirano. Quella in foto, però, non è una posizione: come dicevamo, è il più grande giornale del mondo. Ed è ritratto nell’atto di sfruttare a fini di marketing la lecita antipatia e l’acceso odio che una parte del pubblico che vorrebbe raggiungere prova per un personaggio pubblico, sperando di vendergli copie e abbonamenti. Si tratta, insomma, di un colpo bassissimo, sotto qualunque luce lo si voglia vedere. E non solo e non tanto perché il Times è o dovrebbe essere un’istituzione secolare moderata, e che ha fatto del soppesare le parole e gli atti uno dei suoi marchi di fabbrica, ma anche perché lo scontro che coinvolge Rowling e i suoi detrattori ha raggiunto livelli di spiacevolezza già ben oltre il livello di guardia da anni: per quale motivo soffiare sul fuoco, in modo peraltro così becero ed esposto al pubblico? Leggevo un thread su Twitter dedicato alla questione, che non mi ha convinto su ogni punto ma ne ha sottolineato uno fondamentale: oltre a risultare sconveniente nel migliore dei casi e di un bullismo censorio nel peggiore, la campagna del New York Times fa danni perché, prendendosela in modo così meschino con la scrittrice più famosa del mondo, legittima dal suo influente pulpito la possibilità di sminuire en passant le donne del settore (l’autrice di Harry Potter non è nemmeno chiamata per nome, nell’adv), che ancora oggi faticano infinitamente più dei colleghi uomini a raggiungere uno status paragonabile a quello di J. K. Rowling (per accorgersene, basta pensare a quante scrittrici viventi accostabili al livello di fama di Rowling vengono in mente senza pensarci su troppo). Shame, shame, New York Times.

Let's move on to my third problem with the ad. Throughout modern history (and let's not even get into before that) female authors have struggled to be read. To have their voices and stories heard, they've had to publish anonymously or as men. Cutter Bell. George Eliot. Anon.

— James Barry (@JamesBarry1789) February 19, 2022